Хрущево-Левшино, 1984 год.

виртуальная деревня, фото, рисунки, воспоминания …

Хрущево-Левшино, конец 70-х.

Гулко железом об железо бьет кованая щеколда двери, выхожу на каменный порог дома, холод охватывает сразу всего.

Я люблю писать. Вот что. Писать, безотчетно писать ручкой по белому листу бумаги, строчки, как черная вышивка текучей мысли. В сенях пил воду и звонко кружка по железу почти пустого ведра, холод обрушивается внутрь.

Пройти по утренней темной траве под порогом, что мягче ковра: гусиная трава, гусек, горец, спорыш, плотным покровом забивает двор, в нее почти никто не вхож, чужих не пускает в свое полотно.

Жил в селе дед, Гуськом звали…

Набросал рваных мыслей, самому бы разобрать. Мысль словно бежит от самой себя, белка, мысь, что с ней делать неудержимой, растекается…

Мои очки, ручка, листок, память — всё.

Дом снаружи малый, тихий, укромный, внутри же, что на приступочке чужой души, заповеден, а всего-то горница да сени. В сенях налево холодный чулан с лежанкой, там хорошо летом в жару, покой прохлады, а сейчас остро пахнет свежими яблоками и сушеной травой. Дальше темная кладовая. Прямо от уличной двери — дверь на внутренний двор к сараю и птичнику, в сад, плетёной загороде. По правую руку по двум непривычно высоким ступеням дверь в горницу. Тяжелая дверь с вязким скрипом, с зимы обитая войлоком, но сначала высоко в правом углу древний медный крест, а под ним на лавке всегда два ведра колодезного холода. Еще в сенях лестница на вечно темный чердак, куда нельзя ни со свечой ни спичкой — вокруг слежалая солома.

Зачем пишу? Будет как с прежним? Сам не пожгу – снесут на мусор. Не жалко!

Строчки мои все неразборчивей.

Потяни на себя тяжесть двери, направо в горнице ходики с гирьками в пол, стол с лавками, над ним бабушкины иконы и всегда тлеет лампада. Налево чуланчик-кухня с занавешенным проёмом, что определено печью, а перед занавесью чулана киот с фотографиями сродников, глядит на иконы.

Киотка положена всякому дому.

От двери в горницу плетеные дорожки и утренний свет трех глубоких окошек справа, на столе под тряпочкой в стеклянной банке молоко и хлеб, но бабы Дуни нет, а в мягкой тиши только мерный шаг ходиков.

Бабы нет, она с вечера собралась на отпевание в Ивановку, ее считали монашкой, приглашали читать псалтырь, ей было это трудно, она тщательно готовилась, собирала в узелок книжки, свечи, полотенца, вернется днем, уже с кладбища.

Я один в доме. Мне умыться в рукомойнике и завтракать. Бегу перевязать козу и в сад, где за деревьями белого налива, осеннего штрифеля, антоновки, грушовок, есть одна яблоня кисловатых желтых китаек. Порхающая шарящая по закоулкам памяти мысль, рука не успевает плести сбивчивую вязь строчек. Помнишь ли еще, как бегут тени по горнице от лампады, и бабушка бормочет ввечеру стоя на коленях?

«Господи Сил…Господи Сил, помилуй нас».

Она, моя возлюбленная бабушка Евдокия, мой ангел, едва знала грамоте, не могла иного прочесть, как псалтырь, я всё не мог уяснить себе этого: — Не видишь, а читаешь? — Да, что? я все на память.

Ветхая с закладками, как сейчас ее жизнь на краю поля и холодной зимы, псалтырь, в моих ладонях рассыпается страницами: «Господи Сил, с нами буди, иного бо разве Тебе помощника в скорбех не имамы, Господи Сил, помилуй нас».

Память не пожигается огнем, разве, что уходит с человеком, с гулким железным ударом кованой дверной щеколды.

Стихотворение ко дню рождения отца, как указано в его свидетельстве о рождении — 10 мая.

Отцу. Ты родился в избе с земляными полами, Там топили кизяк вперемешку с дровами. Не осталось снов, не пропитанных гарью. Этот мир изначально был бренной тварью. Мир скроили из звезд и селений нищих, Бесполезных людей и как будто лишних, Человечьих слез, соловьиного пенья, Воя ветра в трубе и надежды Спасенья. Омывалось утро зарей с востока, Обжигая лес и стекляшки окон. За плетнем - луга, за бугром - лощина. Мир всегда стоял на согбенных спинах. Ветер гонит прочь облаков ватагу, Напитало пруд ледяною влагой. Горизонт подернут лиловой дымкой, И свистит на плетне подсыхая крынка. Дранка нищего счастья - не ведать кто мы, Для чего населяли степные хоромы, Где от голода пухли к весне и согреться Не случалось даже на донце сердца. А пригреется май на соломе крыши, Круг за кругом коршун парит все ниже. Пруд промыв плотину ушел в овраги И душа облаченная в боль и страхи Заскулит от радости вешней жизни На распутье слякотном, в укоризне, На крутом откосе и в буреломе, На полу земельном в родимом доме. И черемухи запах да цвет половы Будет миру вешнему за основу. Май повяжет в узел земные страсти И с кислинкой яблочной зреет счастье.

Отец прочитал, сказал:

— Хорошо, мне понравилось. Только в доме полы были не земляные — деревянные.

Я начал в оправдание говорить о правде художественного образа, о том, что мне говорили про земляные полы…

Отец выслушал и сказал:

— Хорошо. Тут в чем дело: в деревне не было кто умел набивать земельный пол. Это же не просто! откуда-то надо было приглашать, платить за это.

Я же легкомысленно представлял, что земляной пол набивают пятками.

— И потом, — добавил отец, — мы не топили печь кизяками. Собирали, конечно, жгли, но мать как-то попробовала, дым в избу пошел… такая вонь сделалась! Она сразу сказала все выбросить и мы больше не жгли в доме кизяк. А так-то все хорошо: про соловьев, пруд, про коршуна. Только коршун у нас цыплят не таскал. У всех таскал, а у нас нет, не знаю почему.

Да… откуда же у меня склеилось, что полы земляные, а печке кизяк? Такая матрица. Что не соответствует ей — она не замечает, фильтрует. И вроде все глазами смотрим.

Отец помедлил еще минуту и добил мой стих:

— Хорошо. Но может и не в мае.

— Как не в мае? На восемьдесят пятом году ты объявляешь, что не в мае?

— Вон Алексея-то все знали: когда понесли его регистрировать тем днем и записали, а родился-то он когда? да и Раю тоже. Так и меня наверно.

— А когда же ты родился?

— Ну… может в марте…

— 8-го марта? — предположил я.

— Ну… — смутился отец.

— 9-го марта? — съехидничал я. Сколько себя помню, родители спорили, когда родили меня: 8-го марта или 9-го.

— Ну… — невразумительно отреагировал отец.

— 10-го марта? — перебирал я по восходящей.

— Да-да-да, — обрадовался отец, — 10 марта!

— Стих переписывать не буду! — подвел я черту под новой семейной легендой.

Две ближние соседние деревни обрели одну судьбу. Они одинаковы обезлюдели и были разорены в конце прошлого века. Все что осталось — фотографии, рисунки, воспоминания.

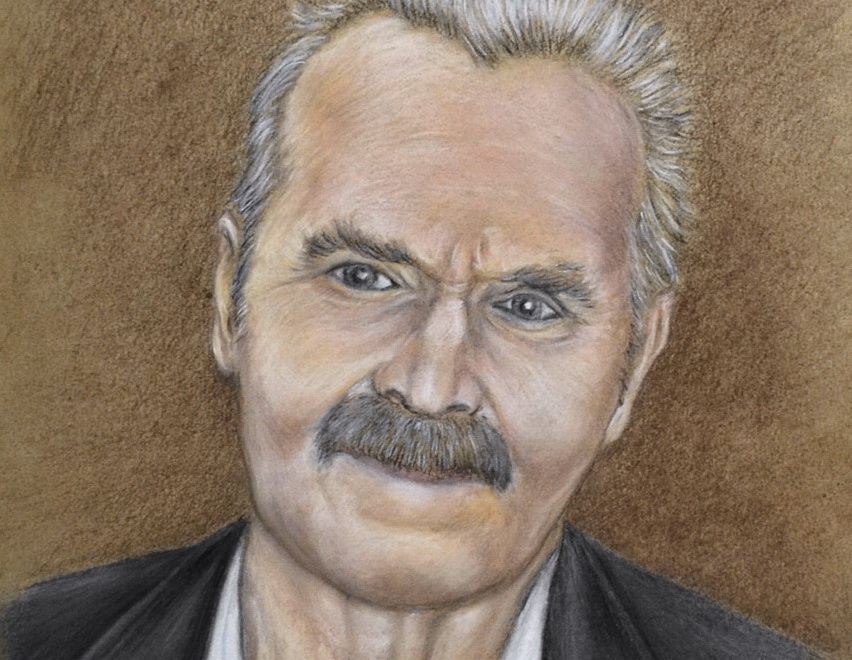

[caption id="attachment_124" align="alignnone" width="450"] Суслово. Эскиз, бумага, пастель

Суслово. Эскиз, бумага, пастель

Добро пожаловать в настоящую виртуальную деревню Хрущево-Левшино!

Ее реально нет уже лет 30. Когда жителей впитал в себя город, а немногих оставшихся переселили в центральную усадьбу совхоза Пальну-Михайловку, ввиду насаждаемой тогда свыше идеи о бесперспективности отдаленных (?) деревень, а вследствие другой вполне здравой идеи восстановления и улучшения земель (рекультивации) деревню начали утюжить тяжелой техникой, дабы превратить в плодородную пашню. Вот так на излете социализма здравые мысли зарывали в землю (либо кто-то тогда отрывал для себя государственные бюджетные ассигнования). Плодородной пашни не вырекультивировалось, а на бывших огородах дикие заросли. И никаких развалин ни бывшей усадьбы Пришвиных, ни церкви (их бесследно уничтожили сразу после Октябрьского переворота 1917 года), ни других строений нет. Где-то можно еще увидеть фундаменты, проваливающиеся выходы, но живет и действует только Хрущевское кладбище. Оно разрастается и пополняется, к нему еще тянуться людские тропки со всех сторон света.

А для чего вы, многоуважаемый читатель, заглянули на сию страничку?